Crisi fiscale e crisi sociale degli Stati industriali

All’inizio della Depressione, più di un quinto degli Americani lavorava nelle aziende agricole ……. Poi è sopraggiunta una rivoluzione che ha preso sempre più forza nel corso del secolo: migliori sementi, migliori fertilizzanti, migliori tecniche agricole, e con esse una più diffusa meccanizzazione……

Il risultato di questi cambiamenti è stata la distruzione di occasioni di lavoro e di vita in campagna. Con la crescita dell’efficienza, la produzione aumentò più della domanda, e i prezzi crollarono bruscamente. E’ stato questo, più di ogni altra cosa, che ha portato ad una rapida diminuzione del reddito …

La crisi bancaria ha indubbiamente moltiplicato questi problemi, allargato e reso più profonda la svolta verso la catastrofe. Ma qualsiasi analisi del crollo finanziario deve prendere le mosse da ciò che ha innescato la reazione a catena.

Joseph E. Stiglitz, The Book of Jobs, 2012

Due crisi a confronto

E’ comune consenso che la crisi degli anni trenta fu resa esplosiva dal fatto che ad essa si reagì con politiche restrittive anziché con una politica espansiva attraverso immissioni di liquidità nel mercato, come invece è avvenuto nella crisi attuale. Ciò starebbe a confortare le scelte delle autorità americane nel primo decennio del XXI secolo.

Capovolgendo questa analisi comunemente accettata, relativamente alla crisi degli anni trenta, e confrontandola con la crisi del quinquennio 2007-2012, gli ultimi cinque anni, Stiglitz scrive infatti che “the trauma we’re experiencing right now resembles the trauma we experienced 80 years ago, during the Great Depression, and it has been brought on by an analogous set of circumstances. Then, as now, we faced a breakdown of the banking system. But then, as now, the breakdown of the banking system was in part a consequence of deeper problems……….. This explanation sees the financial crisis of the 1930s as a consequence not so much of a financial implosion but of the economy’s underlying weakness”[1]

La crisi è stata dunque perlomeno favorita da una trasformazione strutturale nell’economia reale: il generale declino dei prezzi e dei redditi agricoli, provocato da quello che ordinariamente viene considerato un fenomeno positivo; un aumento della produttività, che distruggeva – e ha continuato per tutto il secolo a distruggere – posti di lavoro nel settore rural farm, tanto che questi passano dal 20 % del totale all’inizio della Depressione al 2 % di oggi.

Le due situazioni, quella degli anni 30 e quella odierna, non possono ovviamente essere confrontate senza tenere conto di alcune fondamentali differenze del quadro internazionale. A ben considerare, si può affermare che la politica espansiva, che allora avrebbe forse salvato la situazione, oggi non ha fatto che aggravare l’indebitamento della popolazione americana e lo sbilancio del commercio con la Cina, perché oggi tutto ciò avviene nel quadro del mondo globalizzato. All’inizio degli anni 30, una iniezione di liquidità nel sistema avrebbe probabilmente sollevato soprattutto le domanda interna di merci prodotte negli Stati Uniti. Ma ciò non può diventare un principio generale Perché non è vero che, come rozzamente affermato da Reagan, una marea montante solleva tutte le barche. Al contrario, le barche sfondate – che sembrano ormeggiate come le altre, ma stanno a riva solo perché poggiate sui fondali – andranno ancora di più sott’acqua. Oggi la barca americana è sfondata dal lato del commercio estero, ed ogni aumento della capacità di spesa delle famiglie non farebbe che aumentare le importazioni da paesi come la Cina, con cui l’industria americana non è in grado di competere.

L’andamento del commercio cino-americano durante i cinque anni da cui dura ormai la crisi cominciata nel 2007, confermano la gravità della situazione degli USA. La crisi ha infatti portato, in Cina, ad una forte spesa pubblica in funzione anticiclica, che a sua volta ha provvisoriamente ridotto la dipendenza della crescita cinese dalle esportazioni. Il surplus del commercio estero, che nel 2007 era pari al 10% del PIL, è così passato al 2,8 nel 2011. Ma ciò non coinciso con un miglioramento della situazione americana. Mentre alcuni paesi andavano in surplus con la Cina, gli USA andavano in deficit di 318 miliardi di dollari, ben al di sopra del deficit del 2007.

Una complementarità ormai insostenibile

I destini economici di Stati Uniti e Cina, saldatisi con grande ottimismo poco più di venti anni fa, si sono quindi tramutati in un fattore di angoscia per i primi e di inquietudine per la seconda. Entrambi i paesi si trovano ora in una posizione nuova e difficile. L’America, per via del debito con la Cina deve affrontare una situazione di dipendenza ch la tiene in ansia, più di quanto non sarebbe forse logico. Gli Americani sono divenuti infatti dolorosamente consapevoli di essere sul lato perdente di una complementarità commerciale ormai insostenibile, e i cui effetti interni hanno innescato una crisi che si è comunicata rapidamente anche agli altri PAI, che tutti – tranne la Germania – soffrono di una bilancia commerciale fortemente e crescentemente deficitaria. E che ciò ha fortemente intaccato l’accettazione della sua leadership.

La Cina, dal canto suo, dopo un trentennio in cui ha idolatrato gli USA come il paese della modernità e dell’efficienza, ha cominciato ad avere dei dubbi sul modello americano. Senza abbandonare, ovviamente, la strategia di una sempre più forte integrazione delle economie – da cui non ha nulla da temere, e molto da guadagnare – la leadership cinese è per la prima volta divisa sulla strada da seguire dopo la fine del mandato del prudente Hu Jintao. L’apocalittica minaccia, ipotizzata da Wen Jibao, di una nuova rivoluzione culturale, e la successiva eliminazione di Bo Xilai hanno gettato solo un parziale squarcio di luce su queste divisioni.

L’aspetto più inquietante è che il futuro della divisione del lavoro tra PAI e NPI, e più specificamente tra Stati Uniti e Cina, non sembra destinato a segnare – se lasciato al libero gioco delle forze oggi in presenza – nessun cambiamento di rotta, anzi promette un ulteriore aggravamento dei problemi di oggi. La Cina, infatti, è una società che attribuisce valore supremo all’istruzione, e non a caso le famiglie investono gran parte del risparmio privato nell’educazione dei figli, a tutti i livelli dell’istruzione. Solo per quel che riguarda i nuovi laureati, nel 2011 ciò ha significato l’afflusso sul mercato del lavoro di circa sette milioni di giovani lavoratori dotati di eccellenti qualificazioni, un progresso che è stato favorito anche dagli investimenti pubblici a fini anticongiunturali, dopo il 2007.

L’evoluzione della qualità della mano d’opera che ne deriva, non influisce però tanto nel senso di un aumento dei salari, ma soprattutto fa sì che questa terza fase dello sviluppo industriale e tecnologico della Cina conosca un rapido progresso verso prodotti a più alto valore aggiunto, ad iniziativa non più di investitori occidentali alla ricerca di bassi salari, , ma di banche pubbliche cinesi, spesso in partnership con privati) sulla base di linee di politica industriale fissate dal Governo). Contemporamente, un non trascurabile flusso di delocalizzazioni manifatturiere e di subappalti per le produzioni più povere si dirige verso gli altri paesi dell’Asia, in primo luogo il Viet Nam. Ciò garantisce la continuata iper-concorrenzialità della Cina, favorendovi il trasferimento di produzioni di qualità che, ancora poco tempo fa, gli economisti ed industriali occidentali consideravano essere al sicuro entro i confini dei PAI.

Di questo risalire verso i prodotti di alta gamma del processo di trasferimento delle attività produttive verso i nuovi paesi industriali a basso costo del lavoro, ne sanno qualcosa i Tedeschi che, dopo la riunificazione e la conseguente uscita fuori mercato del sistema produttivo della ex-DDR (i cui punti forti erano Berlino e Dresda) avevano dovuto reinventarne l’intera economia. Se per la prima si era puntato, con scarsi risultati, sulle attività indotte della politica, nella seconda era stata concentrata la produzione di apparecchiature per energie alternative, pale eoliche e pannelli solari. A partire dal 2008, però, tutto questo settore è stato investito dalla concorrenza cinese, comparabile per qualità, nettamente inferiore come prezzo, e che gode delle economie di scala di un immenso mercato interno, dove si spende molto e con regolarità, dato che si tratta di beni per investimento, che non dipendono dalle iper-parsimoniose famiglie cinesi, ma da decisioni politiche. Non può quindi sorprendere che nel 2012 alcune importanti aziende tedesche del settore, come la Sunways A.G, siano finite in mani cinesi.

Il declino del “capitano d’industria”

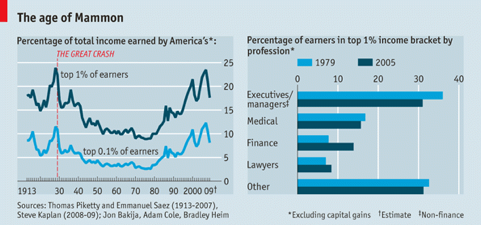

La trasformazione della Cina nel “workshop of the world”, cioè nel paese che ha la maggiore concentrazione di attività manifatturiere, e la terziarizzazione dell’economia americana, ha ovvi risvolti sulla composizione sociale interna dei due paesi. ‘élite americana del danaro e del potere è infatti diventata – e continua a diventare – sempre più svincolata dalle attività industriali. Accade così che da un lato i movimenti come Occupy Wall Street denunciano una drammatica divaricazione di benessere (e quindi di interessi politici) tra l’1% privilegiato della popolazione e il restante 99%, profilando così una rinascita dell’analisi per classi sociali – che non si sentiva più da una settantina d’anni – della dinamica storico politica, e dall’altro si attenua fortemente la coincidenza tra classe dominante e proprietà dei mezzi di produzione. Per rendersene conto basta osservare la tabella che segue e che mostra come, dopo l’anno fatidico della “svolta di Deng”, il 1979, sono cambiati non solo il bottino totale ma anche la natura sociale e professionale dei principali percettori di reddito degli Stati Uniti.

A parte il forte incremento nella maldistribuzione della ricchezza, anche la finanziarizzazione dell’economia americana è stata, come si vede, fortissima. E la finanza è intrinsecamente una attività totalmente footloose, cioè molto meno legata al territorio, alla popolazione e alle risorse naturali di un paese, e soprattutto un settore infinitamente più rischioso dell’attività industriale. Come ben sanno gli storici economici, già prima dell’invenzione dei sistemi di comunicazione moderni che hanno reso parossistici i tempi e totale la internazionalità delle operazioni finanziarie, un patrimonio fondato sulla proprietà terriera restava nelle mani della stessa famiglia per tre o più generazioni, un patrimonio fatto di attività industriali due o al massimo tre generazioni, quelli consistenti soltanto in attività finanziarie duravano una o al massimo due generazioni, a meno che una parte non venisse dirottata verso la terra.

Con declino del carattere manifatturiero dell’America e l’affermarsi del predominio della finanza i rischi sono aumentati enormemente (soprattutto per i piccoli giocatori nrl mondo della finanza, che però si sono numericamente moltiplicati) , e si sono conseguenza moltiplicati strumenti e metodi sempre più eterodossi di controassicurazione. Tutti i media, e con loro l’opinione pubblica, hanno fatto notare che la crisi dei subprime, a sua volta determinata all’origine dal massiccio trasferimento delle attività manifatturiere verso i NPI e la Cina in particolare, è stata pesantemente aggravata dalla moltiplicazione delle Collateralized debt obligations (CDOs) ed altri tipi di structured asset.backed security (ABS). Questi, che erano stati inventati principalmente per allontanare dagli istituti di credito i rischi connessi alla moltiplicazione degli strumenti di credito, hanno finito per essere utilizzazati da ogni tipo di soggetti finanziari, portando ad una loro espansione incontrollata ed, in definitiva, esplosiva.. Questi metodi eterodossi sono all’origine della visione della finanza come responsabile della crisi presente.

Tutto ciò è stato ampiamente riportato dai media e dibattuto dall’opinione pubblica. Significativo a tale proposito è quanto fa notare l’economista Paul Krugman ccon quella che egli chiama una ” head to head comparaison” tra un super-rich del passato ed uno di oggi.” [3] Il primo è il famoso John D. Rockefeller era un petroliere che dominava soprattutto nella raffinazione, cioè nella trasformazione industriale del petrolio, e solo in misura secondaria dalla rendita mineraria legata all’estrazione. Questi era anche l’uomo più ricco della cosiddetta Gilded Age of America. Quanto egli abbia guadagnato nel 1894 – riporta Krugman – “è un dato accertato, perché nel 1895 egli dovette pagare l’imposta sul reddito: la sua dichiarazione riporta infatti un reddito di un milione e duecentocinquantamila dollari, quasi 7.000 volte il reddito medio procapite degli Stati Uniti a quell’epoca.”

L’anno successivo l’imposta sul reddito venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema, sicché bisogna ricorrere alla la rivista Institutional Investor per identificare l’equivalente odierno di Rockfeller. E questo é un certo James Simons, un gestore di hedge funds. Ed appare chiaro che, a confronto con questo finanziere, Rockfeller era davvero un poveraccio. L’anno prima della crisi dei subprime, nel 2006 – cioè centodieci anni dopo l’ultima dichiarazione fiscale di Rockfeller, questo sconosciuto si è infatti portato a casa 1,7 miliardi di dollari, quasi 1500 volte più di Rockfeller (mentre il dollaro, nello stesso arco di tempo, si è svalutato molto di meno). Ma soprattutto si è portato a casa non 7.000, ma circa 38.000 (trantottomila) volte il reddito medio degli Americani.

E non si tratta di un caso isolato. Infatti, anche altri due managers di hedge funds hanno avuto redditi di oltre un miliardo di dollari, e i 25 managers che più hanno guadagnato in questo campo hanno totalizzato complessivamente un reddito di 14 miliardi di dollari. Si tratta cioè di uno dei più evidenti segni della finanziarizzazione dell’economia americana, e del conseguente accrescimento del ruolo di governance della società da parte della casta finanziaria e delle banche. Perché, come diceva Scott Fitzgerald, the very rich stanno diventando davvero “a special glamourous race … different from you and me”. Non a caso, notava l’Economist “The very rich in America increasingly work in finance, marry each other and care passionately about politics[4].

L’impegno nella politica che si evidentemente rivelato fruttuoso se si pensa in termini di trattamento fiscale dei super-ricchi. Basta riportare la testimonianza di uno di loro, Warren Buffett, il “mago di Omaha” che operando in borsa è arrivato a contendere a Bill Gates la palma di uomo più ricco d’America. Egli ha infatti scritto nel 2011: “L’anno passato, il totale delle mie tasse federali – l’imposta sul reddito pagata direttamente da me, più quelle relative alle mie attività – è stato di 6 milioni, 938 mila e 744 dollari. Sembra una ammontare impressionante, ma in realtà corrisponde solo al 17,4% della mia base imponibile. E questa è una percentuale più bassa di quella che hanno pagato le altre 20 persone che lavorano per me, il cui carico fiscale è andato dal 33 al 41%, con una media del 36%.

Quando si guadagna danaro maneggiando altro denaro, come fanno taluni dei miei amici super-ricchi, la percentuale è anche più bassa della mia. Ma se uno guadagna dei soldi lavorando, la sua percentuale sarà certamente più alta della mia, e spesso molto più alta. ….

….A partire dal 1992, il Fisco USA ha elaborato i dati relativi ai 400 Americani che dichiarano il reddito più alto. Nel 1992, il loro imponibile complessivo era di 16.9 miliardi di dollari, ed essi avevano pagato tasse federali pari al 29,2% di tale somma. Nel 2008, il reddito totale dei 400 ricchi più ricchi d’America era passato a 90, 9 miliardi di dollari – una impressionante media di 227,4 milioni di dollari a testa, ma la percentuale pagata in tasse era passata dal 29,2 al 21,5 per cento”.[5]

Il viaggiatore perpetuo

Chiunque può far notare che tutto ciò è stato pesantemente aggravato dai metodi eterodossi inventati della finanza per creare nuovi modi di indebitamento e nuovi strumenti per allontanare dagli istituti di credito i rischi connessi. Questi metodi eterodossi sono all’origine della visione della finanza come responsabile della crisi presente. Molto minore attenzione – anche da parte di movimenti e di economisti che si presentano come critici radicali del sistema che ha generato e fa perpetuare la crisi delle società occidentali – – è stata invece dedicata alla mondializzazione fiscale. E non c’è dubbio che la finanza ha fatto cambiar volto e pelle ai signori del denaro – i super-rich – molti dei quali sono indubbiamente ancora americani, ma che in quote crescenti vanno ormai cercati su altri lidi e con altri passaporti.

Gli ultimi decenni, tuttavia, non sono stati segnati solo della redistribuzione a livello internazionale delle attività produttive, dal predominio della finanza, e dal gigantesco accrescimento della iniquità fiscale. C’è stata anche una vivace quanto silenziosa mobilità territoriale dei soggetti imponibili di maggior interesse per il fisco americano e degli altri paesi dell’Occidente.; una serie infinita di delocalizzazioni dagli effetti ancora più devastatori sulle risorse degli Stati di quanto le delocalizzazioni produttive non abbiano avuto sulla disoccupazione e le ristrutturazioni industriali sui salari.

E questo inaridimento della base fiscale ha spinto gli Stati a comportamenti analoghi a quelli della massaia americana. Così come la popolazione dei paesi di più antica industrializzazione – soprattutto quella americana, ma non solo – a fronte di condizioni sempre più difficili sul mercato del lavoro, si è indebitata oltre ogni ragionevole limite per cercare di mantenere il proprio livello di vita, così gli Stati si sono indebitati e si indebitano per cercare di mantenere le loro funzioni e le loro strutture.

Molti, per non dire tutti, i paesi a basso costo del lavoro impongono agli investitori stranieri la creazione di una società in loco, talora obbligatoriamente in joint venture con un partner locale, come nel caso che abbiamo già citato a proposito della vendita della Santana alla Cina. Tra gli obiettivi c’é ovviamente quello di poter, prima o poi, tassare l’investitore straniero per il reddito da lui prodotto nel paese ospite.

Ciò significa che inevitabilmente ad una delocalizzazione degli impianti produttivi si accompagna una delocalizzazione delle sedi sociali, oppure la creazione – ovviamente in un paese terzo a imposizione fiscale bassa o nulla – di una società holding che detiene le azioni della nuova società. Il modello sulla base del quale questo fenomeno di globalizzazione delle aziende si è sviluppato è quello delle società petrolifere che sfruttavano pozzi siti oltremare, e che operavano quindi sotto tre o cinque bandiere diverse.

C’erano in primo luogo le bandiere del paese in cui aveva sede la società di estrazione e quella del paese in cui aveva sede la società di distribuzione al consumatore finale, alle quali si aggiungeva la bandiera battuta dalle petroliere che trasportavano il greggio dal paese produttore al paese consumatore. E, nelle migliori tradizioni del trasporto marittimo, era questa una bandiera ombra, di un paese – classico esempio, la Liberia – che per una piccola somma esentavano da ogni tipo di tassazione o di controllo navi che comunque non toccavano quasi mai i loro porti. A volte si aggiungeva una quarta società, quella di un paese sito lungo la rotta, dove localizzare le attività di raffinazione, purché si trattasse di un paese con regole molto “larghe” in materia di inquinamento.

Appartenendo allo stesso gruppo, queste tre o quattro società, erano in genere detenute da una holding finanziaria registrata in un paese, ad esempio il Lussemburgo, la cui bandiera significava il godimento del regime di esenzione fiscale quasi totale riservato alle società che si limitano a detenere azioni di altre società senza svolgere alcuna attività concreta nel Granducato. Queste cinque società controllate dalla stessa proprietà, commerciavano ovviamente tra di loro ma, appartenendo allo stesso gruppo, potevano applicare prezzi fittizi – detti transfer prices – senza alcun rapporto con il valore di mercato delle merci, ma solo finalizzati a far fare in modo che tutti i profitti finissero alla società di trasporto, e poco o nulla a quelle operative, di estrazione, raffinazione e di distribuzione finale.

Con le delocalizzazioni in massa di attività produttive dai PAI a quelli a costo del lavoro basso o infimo, il modello a tre o cinque bandiere si è ovviamente generalizzato ed arricchito di infinite varianti, e si sono moltiplicati i paesi tendenti ad attirare, a prezzi stracciati, sedi sociali di compagnie alla ricerca di un “paradiso fiscale”. Non può sorprendere quindi che le pur assai prudenti fonti ufficiali, come l’Ocse, valutino che èiù della metà degli investimenti e dei pacchetti azionari si trovano nelle cosiddette offshore jurisdictions.

Mondializzazione e crisi fiscale degli Stati

Di tutto ciò il pubblico ha solo informazioni generiche. Ma anche il più sprovveduto lettore di giornali è venuto di recente a sapere – come conseguenza dell’attenzione polarizzata sulla Apple della morte del suo fondatore e dallo scandalo delle fabbriche cinesi della Foxconn – che la società di Cupertino da lavoro a venti volte più persone all’estero che negli Stati Uniti e che sempre all’estero deteneva oltre due terzi delle proprie riserve liquide. Queste riserve, (che all’inizio del 2012 hanno superato i cento miliardi di dollari, cioè abbastanza da coprire i debiti della Grecia per un periodo di due anni) per il solo fatto di non essere versate alla casa madre, sottraevano circa 22 miliardi di dollari al fisco degli Stati Uniti. [6]

Il caso della Apple è indubbiamente un caso assai speciale, ma rimane nondimeno un caso assai significativo. Questa azienda – che dopo la morte di Steve Jobs, sembra essere stata presa di mira da forze ostili che ne stanno facendo il whipping boy del capitalismo americano – non ha sino fino a poco dopo la morte del suo fondatore distribuito utili ai suoi azionisti – più che soddisfatti dal vertiginoso aumento di valore delle azioni –, ma accumula profitti giganteschi. E, con la semplice creazione a Reno, a 200 miglia da Cupertino, di un piccolo ufficio che raccoglie ed investe i profitti realizzati in USA, scambia la corporate tax della California (8.84 %), con quella del Nevada, che è pari a Zero (0,00%).

Analogamente, sedi legali Apple in Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo e nelle Isole Vergini — spesso niente altro che semplici caselle postali — riducono fino ad annullarla l’imposizione fiscale su un’azienda che, per il solo 2012 prevede di fare 45,6 miliardi di dollari di utile, un primato assoluto nella storia Americana. E ciò senza fare nulla di illegale; solo utilizzando a fondo “una legislazione fiscale scritta per l’età industriale e disadatta all’economia digitale di oggi”. [7]

Nel caso di aziende meno glamorous di quella creata da Steve Jobs, chi si avvantaggia di queste extra-localizzazioni sono soprattutto i grandi azionisti, che usano la stragrande maggioranza dei propri guadagni a fini di reinvestimento. I piccoli azionisti, che invece li usano per vivere, sono inevitabilmente tassati al momento del trasferimento di tali somme dal paradiso fiscale verso il paese di residenza. E solo pochi tra queste persone fisiche hanno redditi tali da rendere conveniente la ricerca della totale immunità fiscale attraverso l’aggiunta di un’altra bandiera, quella di un paese dove prendere la residenza personale, e magari la cittadinanza, come il Principato di Monaco, dove sono il fisco colpisce le società ma non le persone.

Il meccanismo della moltiplicazione delle bandiere danneggia evidentemente i paesi di origine delle imprese che escono dai confini nazionali e si globalizzano. Anzi è proprio questa la causa della vera e propria crisi fiscale degli Stati un tempo più industrializzati. Ma non per questo favorisce i paesi verso cui avviene la delocalizzazione, anche quando hanno uno Stato capace di farsi rispettare, come la Cina. E’ noto, per esempio, che il valore aggiunto realizzato dalla Foxconn nella fabbrica di Shenzhen, dove vengono assemblate le centinaia di componenti presenti negli iPhone, è solo di 4 dollari al apparecchio. E questa, divisa tra profitti e salari, è la base imponibile per il fisco della repubblica popolare.

Ogni delocalizzazione, significa quindi non solo una perdita di posti di lavoro – e spesso di tecnologie, immediatamente esposte al rischio di imitazione –, ma anche lo svanire nei paradisi fiscali – cioè nel nulla – della base imponibile legata ad ogni impresa. Un fenomeno tanto più drammatico quando più massiccio è l’esodo delle attività che producono beni e – come abbiamo visto – anche servizi.

Per l’insieme dei paesi del mondo l’insieme dei debiti ammonta – come vedremo più avanti – a 52.000 miliardi di euro[8]. E la situazione è andata aggravandosi in maniera più che progressiva rispetto alla stessa caduta della base imponibile, perché le mutate condizioni nel mondo del lavoro fanno accrescere il numero di coloro di cui, in un modo o nell’altro, che sia dando loro soccorso. oppure mettendoli in galera, lo Stato deve comunque occuparsi.

Le stesse strutture statali, dal canto loro – pur tra grandi omaggi verbali alla parsimonia – tendono a perpetuare il sistema esistente, anche per preservare i posti di lavoro della burocrazia. I burocrati, per non perdere il posto, i politici, per non perdere la possibilità di decidere su questioni di grande momento, anche economico, hanno fatto finta di non accorgersi dell’inaridimento delle fonti di reddito fiscale. E hanno tirato avanti facendo indebitare gli Stati di cui avrebbero in teoria tutelare gli interessi, fino a 52.000 miliardi di dollari. un ammontare non molto interiore al Prodotto Mondiale Lordo.

Ovviamente, questo enorme debito non grava sui NPI e paesi in via di sviluppo (dove il debito pubblico corrisponde mediamente al 38% del PIL), ma compete in misura schiacciante (l’84% del totale) ai PAI, cioè ad America, Europa e Giappone. Ai primi di Maggio 2012, Christine Lagarde, Direttrice del FMI ha annunciato che nelle economie avanzate , il rapporto debito/PIL è previsto per il 2013 a quota 109% , il livello più alto dopo la seconda guerra mondiale; il che fa apparire il debito pubblico italiano perfettamente allineato alla norma dei paesi ricchi[9].

L’incapacità di reagire all’esodo delle attività manifatturiere, unita alla renitenza ad adeguarsi alla nuova situazione dei PAI, ha dato luogo ad un’inerzia politico-burocratica che ha fatto avvitare su se stessa la crisi fiscale degli Stati, mantenendo la spesa pubblica a livelli sempre più incompatibili con le entrate. L’atterraggio in corso in taluni paesi è perciò tanto più duro in quanto la macchina stessa che avrebbe dovuto in passato proporzionare la spesa pubblica con risorse che le sfuggivano sempre di più era strutturalmente avversa al proprio compito, anche se non in egual misura nei diversi paesi.

La fine del benessere

Mentre la maggior parte dei paesi europei continuavano con politiche consolidate – o demagogiche, come la settimana di 35 ore in Francia – la Germania, dove la burocrazia e la popolazione sono più servili, e dove è quindi meno difficile tagliare su salari e benefici sociali, è diventata un “modello”. La politica economica tedesca è consistita, infatti, a partire dagli anni del “socialista” Schroeder, nella creazione di forti “disincentivi” alla disoccupazione, il che ha fatto si che nel 2011 la Germania superasse per la prima volta il livello dei 41 milioni di occupati, la disoccupazione scendesse al 6,7% (contro il 18% della Grecia e il 23% della Spagna).

L’altra faccia della medaglia è però che in Germania non esiste il concetto di “salario minimo”, e che il Cancelliere Schroeder si è vantato – a Davos, ovviamente – di aver creato “the best low wage sector in Europe”, che occupa circa il 20 dei lavoratori a tempo pieno, contro il 13,5% in Grecia (8,0% in Italia). A ciò va aggiunto che le agenzie di lavoro temporaneo occupano circa un milione di persone a fare da saltuari tappabuchi (il triplo rispetto al 2007), e che la paga di un lavoratore tedesco può essere anche di 2 euro l’ora, ed in qualche caso perfino di 0,55, euro l’ora[10]. Solo la Corea e gli Stati Uniti fanno peggio.

Sono dati che non meritano commenti, tranne l’osservazione che, se gli altri paesi europei applicassero il “modello tedesco”, la Germania non avrebbe più a chi vendere le esportazioni di cui è così arrogantemente fiera.

A ciò si aggiunge un importante fenomeno a carattere politico-sociale, particolarmente visibile negli Stati Uniti. Non può infatti sfuggire ad un osservatore anche minimamente attento che se i principali beneficiari di questa situazione sono le grandi corporations, i loro azionisti, e i grandi operatori finanziari più delicata è la posizione degli strati sociali a reddito medio, e che temono che il governo americano, intrappolato in una così difficile situazione finanziaria, li metta nel mirino come unico realistico obiettivo della sua ricerca di risorse fiscali.

Perché ciò non accada, è così il movimento di opinione dei Tea Parties – che significativamente prendono nome dal rifiuto dei coloni americani di pagare i dazi sul te imposti dal governo britannico – che ha radicalmente spostato il Partito Repubblicano sulla linea della rivolta fiscale. Essi vengono così ad aggiungere un nuovo elemento politicamente e fiscalmente destabilizzante ad una situazione in cui i grandi interessi – ormai mondializzati – si battono con la ferocia di una “guerra santa” contro ogni forma di politica industriale tendente a mantenere delle attività nei paesi occidentali e/o di protezione dei mercati dell’Occidente, conducendo – ovviamente, in nome della libertà – una ininterrotta battaglia di interdizione conto ogni forma di intervento pubblico, sostenendo politici e media che si atteggino a difensori del taxpayer contro lo Stato.

I frutti della “guerra santa” sono facili da vedere. Ogni volta che il governo di un paese di antica industrializzazione ha voluto – o più spesso dovuto – introdurre misure di rigore di bilancio, i tagli si sono immancabilmente abbattuti sulla spesa sociale, che può ormai essere considerata la vittima designata dell’esodo delle attività e dei soggetti imponibili e della conseguente crisi fiscale degli Stati. Cui non a caso si è quasi accompagnata, da parte degli economisti, l’esplicita teorizzazione dell’impossibilità di mantenere in vita il Welfare State, quale esso si è venuto configurando nel ventesimo secolo. E ciò nonostante il fatto che esso era finito per essere considerato come qualcosa di irrinunciabile, una vera e propria conquista di civiltà, soprattutto dall’opinione pubblica dell’Europa occidentale continentale, cioè nei paesi non anglosassoni.

Nello Stato Sociale sono previste provvidenze di vario tipo: assistenza sanitaria, sostegno alla maternità, diritto allo studio, pensioni, garanzie contro la disoccupazione, ecc. Ed è diventato addirittura un luogo comune constatare come sia quest’ultimo tipo di provvidenza ad essere il più danneggiato dallo spostamento dell’attività manifatturiera verso i NPI a basso costo del lavoro. Ma c’é un altro aspetto dell’impatto sociale delle delocalizzazioni che è stato prudentemente taciuto: ed è quello relativo alle pensioni.

Significativo in questo senso è il caso della General Motors, che nel 2007 – quando scoppia la crisi dei subprime e Marchionne interviene a salvare l’industria automobilistica del mondo occidentale – aveva così massicciamente delocalizzato, che il GM (China) Group non solo è diventato – con undici aziende in joint venture, più due di proprietà, ed oltre tre milioni di auto vendute nel 2011 – il principale produttore di auto in Cina, ma anche da avere in Cina la maggior parte della propria produzione, e il suo principale mercato.

Nulla di illegale in questo, ovviamente, né tantomeno di irrazionale. Anzi, ottima gestione sia in una prospettiva di breve che di lungo periodo, se si tiene conto del fatto che – al momento degli investimenti GM in Cina, il salario mensile di un operaio cinese era di poco più di 80 dollari, e i costi sociali pressoché inesistenti. Negli Stati Uniti, invece, dove la General Motors aveva sin dagli anni cinquanta dato vita ad un autonomo sistema pensionistico per i propri ex-dipendenti, il costo lordo del lavoro era di 74 dollari. Ma non al mese, né al giorno, bensì all’ora.

A lungo termine, peraltro, il comportamento della GM appariva ancora più razionale, dato che negli Stati Uniti – al momento delle prime delocalizzazioni GM – circolavano oltre ottocento automobili per ogni 1000 abitanti, mentre in Cina ce ne erano 30: un dato che non ha bisogno di commento. Il mercato americano, come la maggior parte dei mercati dei PAI erano, e sono, mercati di sostituzione, nel senso che perché un’auto trovi acquirente occorre che un’altra auto venga rottamata. In Cina, paese in pieno “miracolo economico”, le auto si vendono come e più della Lambretta nell’Italia del Nord degli anni 50. Nel complesso insomma, il “trasferimento” di atto in Cina della storica azienda automobilistica americana è stato un affare colossale per i suoi azionisti diffusi in tutto il mondo occidentale, anche se principalmente americani.

Lo squilibrio sociale in Occidente

Il caso GM è ovviamente solo un esempio. L’intero sistema produttivo dei paesi occidentali è stato investito dallo stesso fenomeno, anche se la legislazione previdenziale ne ha nei paesi europei attenuato – o meglio, semplicemente nascosto per qualche anno – l’impatto sociale. Il settore manifatturiero è stato quello che per primo e più massicciamente è stato distrutto, tanto che oggi negli Stati uniti, sei persone occupate su sette lavorano nel settore dei servizi. Ma neanche questo sfugge alla logica della delocalizzazone, come dimostra la separazione fisica tra front office e back office, la diffusione dei call centres, ed il sempre più facile e conveniente commercio on-line.

Ma quello della GM è un esempio assai significativo, perché non solo esso ha contribuito, come tutte le altre infinite delocalizzazioni, a creare nella società americana una enorme e non più riassorbibile disoccupazione, ma ha avuto anche una serie di più ampie conseguenze sociali e politiche.

Non essendo più conveniente produrre in America, a partire dagli anni ottanta non si era ovviamente neanche più investito nella modernizzazione degli impianti esistenti, che erano ovviamente diventati sempre più obsoleti, fino a porre come ovvia l’ipotesi della chiusura: una ipotesi dalle ovvie implicazioni politiche, che portò Obama a rompere con il conformismo americano del “tutto privato” ed ad intervenire per il salvataggio della G.M. americana con risorse finanziarie provenienti dalla US Treasury, così come si è anche fatto per salvare le banche.

Ma a questo punto, nel caso della GM si pose immediatamente la questione delle pension guarantees, cioè degli impegni che la società aveva con i suoi ex dipendenti, e di chi avrebbe continuato a pagare le loro pensioni. Ed era questo un problema tanto più grave in quanto, con l’allungamento della vita media, il carico era andato progressivamente aumentando rispetto alle previsioni fatte in passato. L’Amminstrazione Obama, permettendo alla GM americana di salvarsi invocando il cosiddetto Chapter 11, cioè andando in regime di Amministrazione Controllata, ha di fatto deciso che a far le spese della delocalizzazione sarebbero stati i creditori, tra cui ci sono ovviamente i suoi pensionati.

Alla GM venne quindi riconosciuto il diritto, a norma della legge sulla bancarotta, di porre termine ai loro impegni pensionistici. E in questi casi i pensionati passano sotta la diretta protezione pubblica, che garantisce un aiuto veramente minimo a spese del governo federale.

Nel sistema americano, tuttavia, dove gli accordi tra privati prevalgono sui diritti riconosciuti al cittadino, ciò che conta sono gli accordi con i Sindacati, e questi – nel caso della GM – prevedevano che l’azienda potesse togliere l’assistenza medica a coloro che non avevano aderito alle grandi organizzazioni sindacali. Di questi, solo gli ultrassantacinquenni hanno così potuto passare al sistema Medicare, un programma assistenziale la cui natura e qualità, per non parlare del rapporto tra amministrazione e utente, ricordano la terribile Poor Law dell’Inghilterra vittoriana, contro cui peraltro si accaniscono i Repubblicani e i democratici di destra.

Nel complesso, è chiaro insomma che le società occidentali si evolvono verso una situazione sociale simile a quella descritta nei suoi romanzi da Charles Dickens (di cui – singolare coincidenza – ricorre nel 2012 il duecentesimo anniversario della nascita) e da Friedrich Engels ne “La condizione della classe operaia in Inghilterra”.

E’ comprensibile perciò – per quanto sia sorprendente sentirlo in un video presente nel sito di un quotidiano arci-conservatore come il Wall Street Journal – quanto detto in un’intervista dall’economista Nuriel Roubini “Karl Marx aveva visto giusto .…. Ad un certo punto, il capitalismo rischia di distruggere se stesso. Perché non si può continuare a spostare quote di reddito dal lavoro al capitale senza avere capacità produttiva in eccesso e l’insufficienza della domanda aggregata. Noi pensavamo che i mercati funzionassero. E invece non stanno funzionando. Ciò che appare razionale dal punto di vista individuale … è un processo di autodistruzione ».[11]

Che un economista conservatore come Roubini citi Marx si spiega soprattutto con la ricerca di far scalpore, anche se non c’é dubbio che il riemergere, soprattutto nei paesi anglosassoni, di rapporti sociali che evocano quelli del XIX secolo, può far cedere alla semplicistica tentazione di riproporre analisi e progetti politici vecchi di quasi duecent’anni.[12]

E’ una tentazione cui è opportuno resistere, se non si vuole rischiare di perdere di vista la realtà di oggi e le tendenze che sembrano destinate a caratterizzare il XXI secolo. Perché dai tempi di Dickens e di Marx tutto è profondamente mutato. La “borghesia” di cui parla Marx, che aveva carattere nazionale si è straniata dai paesi d’origine andando molto al di là di quanto voleva significare il grido di rabbia di John Dos Passos (“E va bene ! Siamo due Nazioni!”). Le imprese che, pur operando internazionalmente, mantenevano una qualche identificazione con uno specifico paese hanno ceduto il passo dapprima alle multinazionali e poi al capitalismo a carattere globale. Il progresso tecnologico ha avuto un andamento esponenziale che ha fatto mutare profondamente le stesse caratteristiche della concorrenza, e che contrasta con l’andamento ciclico di quasi tutti gli altri fenomeni di rilevanza economica. I danni ambientali si sono fatti sempre più incontrollabili e irreversibili.: Ed il fatto che nessun nuovo ideologo o profeta sia ancora venuto a indicare una nuova prospettiva d’avvenire sta solo ad indicare la tremenda complessità dei problemi di oggi. Ma non giustifica il ricorso acritico, come strumento di analisi e di elaborazione politica, al pensiero di quelli del passato.

[1] Joseph E. Stiglitz, The Book of Jobs, in Vanity Fear, Gennaio 2012

[2] Joseph E. Stiglitz, ibidem

[3] Paul Krugman, Rich, richer, too rich, in IHT, 14 Agosto 2011

[4] The Economist, 21 Gennaio 2012

[6] Chris Nuttall, Apple cash stash ripe for spending, in “Financial Times”, 27 Gennaio 2012

[7] Charles Duhigg, David Kocieniewski, How Apple sidesteps billions in taxes, NYT, 28 aprile 2012

[8] Vedi, Il mondo seduto su 52mila miliardi di debiti, in “Il Sole 24 Ore”, 2 Novembre 2011

[9] Vedi, Il mondo seduto su 52mila miliardi di debiti, in “Il Sole 24 Ore”, 2 Novembre 2011

[10] Sarah Marsh , Holger Hansen, The Dark side of Germany’s jobs miracle, The Guardian (Reuters) Feb 15, 2012.

[11] Wall Street Journal, 12 agosto 2011

[12] Si veda a questo proposito, Marx at 193, in « The London Review of Books »

Lascia un Commento