Comment rajeunir et sauver l’Europe

Conçu lors des avant-dernières élections européennes, ce projet de reforme a acquis depuis encore plus de force révolutionnaire.

Nous relançons donc ici cet article paru en 2009 dans la Revue "Commentaire".

Bruxelles, quel ennui !

Parler de l’Europe sans ennuyer son public est devenu – soyons sincères – de plus en plus difficile. Et il est même devenu presque impossible de trouver un public à qui parler de ce sujet, a moins qu’il ne s’agisse d’un public “captif ”, tel une classe d’étudiants, ou un groupe de fonctionnaires européens, ou – mieux – de candidats à le devenir.

Les signes de cette “fatigue ” du projet d’unification sont partout. Même avant le double “non” – celui des Français et des Hollandais à la Constitution, et celui des Irlandais à sa version “simplifiée” – il fallait beaucoup de courage et de volontarisme pour se pencher sérieusement sur les questions européennes. Car les discours des politiciens lorsqu’ils parlaient de l’Europe, et encore plus ceux tenus par les représentants officiels des institutions européennes, étaient de plus en plus perçus comme de la pure langue de bois, guère plus proche de la réalité que ne l’étaient à leur époque les discours de la nomenklatura brejnévienne. Et depuis déjà un bon moment, des couloirs bruxellois émane une odeur de décadence morbide, semblable à l’ärarischen Geruch, la senteur moisie et croupie que Stefan Zweig retrouvait dans les bâtiments administratifs de l’Empire autrichien aux abois.

Que l’on veuille considérer l’UE comme l’audacieuse avant-garde d’une grande Europe politique à venir, ou comme une étrange anomalie historique venant d’un continent qui a inventé, avec l’état nation, la modernité politique, on ne peut pas ne pas être d’accord sur la constatation suivante : les opinions publiques des pays membres n’ont pas le sentiment d’être représentés par les institution de Bruxelles.

Ce ressenti du public européen n’est pas sans fondement. Car l’interprétation du “non” des Français et des Irlandais seulement en termes de mauvaise humeur, de nationalisme et myopie politique serait erronée. Ces votes ont exprimé aussi une conception plus exigeante de l’unité politique européenne et un écart croissant avec l’impuissance de l’UE à se donner une ligne cohérente de conduite dans le monde du XXI siècle.

Le rythme accéléré des défis successifs auxquels l’Europe a été récemment confrontée montre clairement que la recherche au cas par cas d’une ligne commune aux 27 pays membres est un travail aussi titanesque que futile. Tandis que l’on cherchait une sortie au bourbier dans lequel nous avait jeté le “non” irlandais, et ce avant que la crise globale ne commence à secouer l’ordre mondial tout entier, une autre famille d’événements est venue mettre à l’épreuve l’unité politique du Vieux Continent : la guerre de Géorgie avec son prolongement dans le déploiement des missiles américains en Tchéquie, et la querelle sur le gaz entre Ukraine et Russie. Tous ces événements, bien qu’exogènes à l’espace et au processus communautaires, ont créé pour le projet européen des problèmes sous certains aspects plus graves que ceux que l’on doit à une poignée de “nonistes” irlandais.

Un bus de brousse

Cette série de crises a notamment fait apparaître au grand jour un très sérieux clivage entre le noyau historique de l’UE et certains membres ex-communistes, notamment la Pologne et les pays baltes, qui n’ont pas hésité à faire front commun avec Tbilissi et Kiev – des pays non-UE ! – et avec les britanniques anti-européens. Et ce clivage a fait perdre aux institutions de Bruxelles toute crédibilité dans leur prétention de représenter un sujet international unitaire.

L’affrontement entre Moscou et les proxies de l’administration Bush dans le voisinage immédiat de la Russie a en effet jeté une lumière cruelle sur la paralysie politique qui frappe l’UE lorsque ses membres sont en désaccord. La disparition des titres des journaux de M. Xavier Solana a été totale non seulement lors de la crise géorgienne, mais aussi – ce qui est beaucoup plus grave – de la crise du gaz, où pourtant les intérêts de l’Europe primaient sur ceux de l’Ukraine et même de la Russie. Car, si le flux d’énergie est interrompu, Moscou ne souffre que d’un manque à gagner, tandis que l’Europe risque elle la paralysie.

Face à Moscou qui essayait de consolider, de rendre structurel, et même d’institutionnaliser son rôle de fournisseur stratégique en énergie de l’UE, la Commission à 27 s’est montrée incapable de se conduire selon son propre intérêt. Or, l’intérêt des Européens consiste à l’évidence à diversifier les sources d’approvisionnement, mais aussi à créer des rapports commerciaux solides protégeant l’acheteur autant que le vendeur, à commencer justement par la Russie, pays plus fiable et/ou moins corrompu que les autres fournisseurs possibles : Iran, Turkménistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Libye, Algérie.

Sur une question de cette importance et complexité, l’Europe à 27 n’a pas réussi à exprimer une ligne commune, laissant la place à Mme Merkel et au patron d’ENI, Paolo Scaroni, pour représenter les “pays concernés”. Ce nouvel acteur international, dont le nom n’est pas sans évoquer l’âge du “concert européen”, a ainsi rencontré à plusieurs reprises M. Poutine pour trouver une solution dite “technique”, mais qui s’est avéré en réalité très politique. Son objectif principal n’était autre en effet que de marginaliser les oligarques ukrainiens qui, par leur influence et leurs intrigues dans la politique locale, rendaient jusqu’ici troubles et opaques les rapports euro-rousses en matière de gaz.

N’en déplaise à M. Solana. Le prétendu et prétentieux “Haut Représentant de l’Union européenne pour la Politique Etrangère et de Sécurité Commune” (ouf !) ne peut – sur des questions qui pourtant touchent l’Europe directement – jouer aucun rôle, si ce n’est celui de la mouche du coche. Le rôle de “M. Pesc” apparaît désormais tellement fictif qu’il suscite le scepticisme sur le”Ministre des Affaires Etrangères” prévu par le Traité de Lisbonne, dont la nomination ne pourra rien changer aux conséquences de l’hétérogénéité des pays membres; surtout à l’âge de Barak Obama, quand la volonté américaine de “coopérer plus étroitement avec les alliés” risque d’impliquer directement certains pays de l’UE dans des crises internationales, et d’autres pas.

L’impossibilité ou non, pour l’Europe à 27 de mettre en œuvre une politique vraiment commune doit désormais se mesurer à l’aune du nouveau cadre global auquel le Vieux Continent fait face. Or, l’enchaînement mis en marche par la crise financière américaine est un mécanisme dévastateur dont la gravité et la nature même ne sont en rien comparables aux crises précédentes, et son pouvoir de déstabilisation est tel qu’il risque même de mettre en danger l’Euro.

Jusqu’ici l’Europe roulait, en cherchant son chemin, comme un de ces bus surchargées qu’on rencontre dans la brousse africaine, avec des tas de bagages sur le toit et des passagers accrochés de tous les cotés. Et puisque le fond des pistes est souvent ce qu’on surnomme “la tôle ondulée”, ces bus doivent faire des freinées et des zigzags continus pour essayer d’amortir les secousses chaotiques qui menacent à tout moment de les faire capoter, et les vibrations qui risquent même de les disloquer.

Avec la crise qui nous vient des USA et qui a pris une dimension globale, le bus européen se trouve face à quelque chose d’encore plus dur que la “tôle ondulée” : il est maintenant soumis à une série de secousses de force et de nature différente, de durée et d’ampleur beaucoup plus grandes que de ce qu’il a connu depuis l’échec de la Communauté Européenne de Défense, en 1954.

L’enchaînement qui a transféré de ce coté-ci de la Manche, sous forme de récession économique, l’effondrement bancaire et financier anglo-américain oblige maintenant les Européens à prendre dans l’urgence des décisions dont les conséquences auront une portée sur plusieurs décennies, et même sur plusieurs générations. Et à faire des choix que seule l’Europe peut faire, et nul autre.Et qui pour ce faire doit se doter d’un gouvernail adapté aux temps difficiles et imprévisibles qui nous attendent.

Il s’agit de sauver l’idée même de l’unité de l’Europe, sans laquelle on sombrerait dans les mêmes affres qui, dans les années trente, avaient fait chavirer le monde entier dans la misère et dans la guerre. Et il est clair que, pour le faire, il n’y a plus beaucoup de temps à perdre.

Il faut donc commencer à s’interroger sans tabous sur l’état actuel du projet européen, sur ses perspectives, et sur comment maintenir son ancrage dans l’opinion. Car celle ci risque de “lâcher” une fois que la génération qui a encore conscience des raisons originelles du projet européen aura été écarté des affaires par les classes d’age trop jeunes pour s’en souvenir; les mêmes classes d’âge dont tout prouve qu’elles pourraient être les grandes perdantes de la crise actuelle, et dont la rage monte rapidement. On l’a vu très clairement en Grèce, où la crise a mordu plus tôt et plus durement; mais on en avait déjà eu un avant-goût en France même, il y a deux ans déjà, lors des manifs contre le CPE. Avec une différence: les étudiants avaient facilement gagné la partie contre le gouvernement de M. de Villepin, tandis que contre les conséquences de la récession les manifs n’ont d’autres issues que d’accroître la fureur impuissante des masses.

Ne plus avoir beaucoup de temps veut dire que, face à ce qui est en cours et à ce qui se prépare, des replâtrages négociés au cas par cas entre 27 partenaires aux expériences historiques divergentes ne suffisent plus. Il faut abandonner le “bus de brousse” et changer de véhicule. Et puisque il n’en existe pas d’autre disponible, il faut essayer d’en inventer un, doté d’un moteur de type nouveau et qui – comme on essaye de le faire pour l’automobile – utilise une nouvelle source d’énergie. Il faut inventer un mécanisme institutionnel qui soit en prise directe aux nécessités réelles des sociétés bouleversées par la crise; et capable de s’autoalimenter par réaction aux défis auxquels sont confrontée les sociétés du Vieux Continent

Le moteur d’un moment

Assurément, la sombre cape de pessimisme qui dominait le Vieux Continent après le “non” irlandais s’est un peu atténuée dans la deuxième moitié de 2008. Car Nicolas Sarkozy, dans son court passage en tant que Président semestriel du Conseil Européen, s’est emparé du désarroi d’un continent entier, pour en faire un atout. Pendant quelques mois, il a remplacé le moteur qui manque à l’Europe. Et surtout il a incarné le refus par la société européenne de tout replay des années 1920, de toute humiliation de la Russie qui répète l’humiliation imposée à l’Allemagne – avec les terribles conséquences qu’on connaît – après 1918. Et, agissant au nom de l’Europe largement au delà de ce qu’aurait permis son rôle, il a obtenu des résultats à Tbilissi et à Moscou, nonobstant le fait – ou plutôt grâce au fait – que le bureaucrate qu’est M. Solana se trouvait, comme on l’a vu, dans la position goldonienne d’un “Arlequin domestique de deux maîtres”, et par là réduit au silence.

Nicolas Sarkozy a ainsi réussi à créer le sentiment que la phase de déprime que traverse le Vieux Continent depuis quelques années puisse ne pas être seulement un malheur, mais aussi un coup de fouet pour tourner une page et trouver un autre chemin. Finalement, après la deuxième guerre mondiale, ce fut justement la conscience, chez les Européens, de leur déchéance, qui fut à l’origine des bonds successifs qui ont rendu possible ce qui existe aujourd’hui d’unité du continent. Jacques Delors ne disait-il pas lui-même que l’Europe devait tomber très bas pour qu’elle puisse rebondir? Et le point très bas touché après le “non” irlandais a en effet offert à Nicolas Sarkozy, une force de la nature extérieure aux palais de Bruxelles, l’occasion de s’attribuer la tache de représenter – à la place des institutions défaillantes – l’intérêt commun des Européens.

Car défaillance des institutions il y a, et grave de surcroît. Il y a une défaillance de la Commission qui, par son rôle à la fois de pouvoir exécutif de l’institution supranationale, et de source première des propositions et des directives, devrait tenir un rôle de propulseur. Surtout, ses membres – à la différence des membres des autres organes de l’UE – devraient être complètement autonomes par rapport aux intérêts des pays d’origine, pour n’être qu’au service de l’Europe et de son projet d’unification. Or, cette autonomie – qui est d’ailleurs le principe sur lequel repose la possibilité, prévue par les traités les plus récents, de ne plus avoir un Commissaire par pays – n’est plus assurée. Au point que Nicolas Sarkozy a pu offrir à l’Irlande, si elle reviendra sur son “non”, la garantie d’être “représentée” dans la Commission lorsque celle-ci ne sera plus à 27.

Restructurer et relancer la Commission serait donc le point de départ le plus naturel pour mettre l’Europe en état de faire face à la crise, et réagir avec la force que seulement l’union des ses membres peut lui donner. Mais toute tentative de la renforcer la Commission bute sur un problème grave, probablement insoluble. Bute sur le fait que les Commissaires sont nommés par les gouvernements nationaux, et que ceux-ci n’ont aucun intérêt à choisir des personnalités fortes pour une institution qui – dans le moyen terme – est inévitablement leur rival. C’est ainsi que s’explique le “scandale” Solana, mais aussi le cas Barroso, qui n’a au fond d’autre titre pour occuper sa position que celui d’être très peu encombrant ; caractère qu’il s’efforce même d’accentuer dans l’espoir d’être ainsi choisi pour un nouveau mandat.

Cette vraie “malédiction” de la Commission a été d’ailleurs confirmée, a contrario, par le cas de Mario Monti. C’est en effet seulement à cause du manque d’expérience politique d’un Berlusconi ayant tout juste accédé à la tête du Gouvernement italien, que s’explique la nomination d’une personnalité qui apparaissait à l’époque forte et compétente. Le cas de Monti à Bruxelles a en effet conforté les gouvernements nationaux dans leur prudence; car le prestige qui lui est venu de son succès en a fait, en Italie, un possible candidat à occuper la place de M. Berlusconi lui même.

Le vrai point faible de l’Europe est donc la Commission. Et elle semble malheureusement destinée à le rester. A moins que la crise globale ne prenne une tournure assez dramatique pour obliger les gouvernements nationaux à chercher refuge sous un parapluie plus large que leurs toits, et à accepter une rupture dans la situation institutionnelle qui a de facto existé dans les dernières années.

On pourrait attendre des prochaines élections européennes les premiers signes d’une telle rupture du statu quo. Mais cette perspective – aussi souhaitable soit-elle – n’est guère probable. Dans les prochains mois, le retour à la normale – la plus normale des normales possibles, sous la présidence du brave soldat Schveik – est tout ce que l’on peut attendre d’une Europe qui risque de passer d’un rebondissement à l’autre de la crise globale se perdant dans des bavardages impuissants, sans aucune suite dans ses idées,

En se substituant à la Commission défaillante, le Président français – dans un de ses accès d’activisme qui sont spontanés et récurrents chez lui – a probablement mis une forte hypothèque sur la présidence à long terme de l’UE, celle prévue par le Traité de Lisbonne. Il a fait naître, chez les Européens, l’idée qu’il serait au fond la personne la plus apte à les représenter par ces temps incertains, et le regretter qu’il n’ait pas pu, comme il en a été pour un moment question, stabiliser son rôle à la tête de l’UE. En tout cas, ce fut de sa part, une initiative habile et qui constitue déjà un précédent. On l’a vu lors de la crise du gaz, qui est arrivée à son point le plus aigu après la fin du semestre français, et où d’autres l’ont imité pour jouer – de façon aussi discrètes que la manière de M. Sarkozy était spectaculaire – le rôle que la Commission n’arrivait pas à remplir.

Un premier changement de moteur

Pourtant, le moteur dont a besoin le projet européen ne peut pas être fondé sur le volontarisme d’un seul homme. Parce que, comme le disait Jean Monnet “rien n’est possible sans les hommes, mais rien n’est durable sans les institutions”. Mais aussi parce que l’histoire, y compris celle de l’UE, a montré que les institutions sont une condition nécessaire, mais pas suffisante. L’histoire nous a appris qu’aucune idée politique, ni aucune institution qui en serait la traduction dans la réalité, ne peuvent durer si elles ne sont pas portées par des forces sociales et économiques au rôle et à la force croissantes.

Pour que les institutions dont l’Europe s’est doté retrouvent leur rôle moteur, il faut donc que des forces socio-economiques puissantes – et historiquement montantes – s’identifient au projet européen, dans une coïncidence d’intérêts et de parcours que l’on pourrait considérer irréaliste et même impossible, s’il n’y avait déjà, dans l’histoire récente de notre “petit cap d’Asie” un précèdent de cette nature. Car ce qu’on fit il y a plus de cinquante ans à la Conférence de Messine fut justement l’application au projet européen d’un nouveau système de traction, l’invention non seulement d’une nouvelle institution apte à jouer le rôle de moteur, mais d’une nouvelle coalition politico sociale pour l’alimenter de force politique.

En cette même année, 1954, la France – le seul pays parmi les six du groupe originaire doté à l’époque un Etat digne de ce nom – s’était refusé à renoncer à son bras armé en échange de la participation à une structure militaire commune, la CED, un projet conçu dans la logique de la guerre froide et en partie imaginé pour verrouiller la minorité politico-militaire de l’Allemagne. Ce refus fut cependant perçu par les tenants d’une Europe politiquement unie comme un coup porté à leur grandiose dessein politique. Une armée commune, pensaient-ils, aurait pu être le moteur d’un nouveau sujet supranational quasi-étatique, qui aurait puisé son carburant dans l’aspiration des peuples de l’Europe continentale à la réconciliation, en premier lieu entre la France et l’Allemagne, et à la sécurité dans la paix face à l’URSS, qu’à l’époque l’on surnommait justement “le grand fédérateur”.

Avec l’échec de la tentative “atlantiste” de la CED, le projet européen avait donc essuyé un revers. Pour sortir de l’impasse, la France et cinq autres pays acceptèrent alors de jeter les bases du Marché Commun, c’est à dire d’un moteur qui puiserait son carburant dans l’aspiration des peuples à la reconstruction et au bien être, ainsi que dans l’avidité individuelle des acteurs économiques. Et à ces forces aveugles mais puissantes on confia la tache d’entraîner à son but le projet politique de l’Europe unie.

Cette formidable machine avait sa cohérence. Dans les nouvelles conditions institutionnelles d’un espace libéralisé, tous les sujets économiques – en poursuivant, comme il est dans leur nature même, rien d’autre que leurs intérêts privés – se conduiraient sans s’en rendre même compte d’une façon qui équivaudrait à une mobilisation politique pour l’unité du continent. Une fois transférée à la CEE la pleine compétence en matière de commerce international, une fois levés les obstacles au commerce entre les six pays, et crée un tarif extérieur commun, cette mobilisation devait favoriser l’intégration des systèmes économiques nationaux, et par conséquent leur transformation radicale. Le résultat “politique” final visé était bien celui-ci: démanteler toutes les “industrial-military complexes” nationaux qui, depuis au moins la révolution industrielle, poussaient la politique et la société de chaque “monstre froid” vers l’autarchie, l’hostilité réciproque et la préparation de l’agression miltaire.

Le libre échange, institutionnalisé dans le moteur qui fut le Marché Commun, nous a indubitablement fait beaucoup avancer sur la voie de l’unité de l’Europe continentale. Mais il faut prendre acte du fait que, depuis déjà un assez long moment, il n’apparaît plus apte à la besogne. Au contraire, dans les conditions institutionnelles mises en place aux debut des années ’80 par la convergence du reaganisme en Occident et par la pensée de Deng Tsiao Ping en Chine – conditions consacrées dans toute une série de traités, dont celui du WTO est le plus important – les forces économiques ont élargi au monde entier leur horizon d’action, et donc leur rôle unificateur. Elles ne peuvent donc – par leur nature profonde – que transformer l’unification européenne en une “brique” de la globalisation, et finalement “dissoudre” l’Europe.

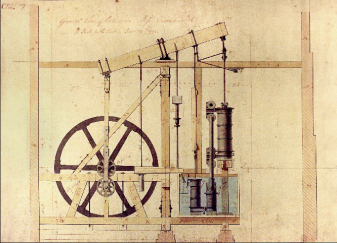

Comme la machine de Watt

Cela ne signifie pas forcement que le projet politique de l’Europe unie doive se détacher – ou même s’opposer – à la philosophie et à la pratique du libre échange. Cela signifie simplement que le libre échange n’est pas un but en soi, mais seulement un moyen, un instrument qui – dans certaine phase – a été utile, et meme très utile, au projet d’unification d’une partie de l’Europe continentale. Et que ce dernier est né comme un projet purement politique, visant à restituer au Vieux Continent une partie au moins de la force et du rôle qu’il avait avant les deux guerres fratricides qui l’ont ravagé.

L’abattement des frontières commerciales entre les pays membres s’est avéré un instrument puissant, car les échanges qui se sont spontanément et librement crées et multipliés ont mis les gouvernements et les bureaucraties nationales, par leur propre nature réticentes à tout changement, sous une pression qui les a poussés à l’homogénéisation des conditions normatives des pays membres, jusqu’à l’homogénéisation la plus décisive: celle de la monnaie unique. Mais aujourd’hui, ces mêmes intérêts économiques poussent à l’homogénéisation globale, dans laquelle l’identité de l’Europe risque de s’affaiblir au point de mettre en danger le projet même de l’unification, de le dissoudre dans la globalisation. Dès lors il devient évident qu’on ne peut plus se fonder sur le marché unifié et libéralisé pour atteindre l’objectif historique de l’Europe unie, et qu’on doit changer de moteur et même de principe propulseur.

Changer de moteur ne sont pas une opération inconnue. Pour réaliser le grand rêve du vol humain on est passée du moteur à hélice au moteur à réaction sans que le premier soit abandonné. Ce même principe de propulsion a au contraire trouvé dans l’hélicoptère un champ d’application nouveau, qui permet des performances sous certains aspects supérieures à celles de l’avion. Et cela n’arrive pas seulement dans le domaine des techniques, mais aussi dans les grands phénomènes historiques, comme le montre bien l’histoire du Zollverein et de l’unification politique de l’Allemagne. Le libre échange et l’autarchie s’y sont mélangés, succédés et réciproquement complétés comme la splendeur catholique de la Gloire et la tragédie luthérienne de la Passion s’intègrent dans une Messe de Bach.

Le “changement de moteur” décidé à Messine et qui, en cinquante ans, a littéralement révolutionné le Vieux Continent, est un précédent dont on pourrait donc s’inspirer pour tenter d’identifier dans la société d’aujourd’hui un nouveau noyau de forces et d’intérêts susceptibles de remplacer les forces économiques qui n’embrayent plus sur les progrès du projet européen. Ces forces tournées vers l’avenir existent, et constituent un immense potentiel non exploité. Elle ressemblent à la vapeur dans la casserole qu’observait M. Papin, et qui n’attendait que la machine de Watt pour transformer le monde.

Mais faute de trouver une structure de participation au processus politique qui leur soit adaptées, et une machine qui rende productives leurs énergies, ces forces sociales risquent de se retourner contre le système. Et celà avec d’autant plus de violence qu’elles voient leur horizon devenir de plus en plus sombre, et avec d’autant plus d’aveuglement que la conjoncture historique les a privés d’idéaux aussi bien que d’idéologies, et les fait jusqu’ici vivre dans un climat matérialiste et anti utopique sordide.

Une fois déchaînées, ces forces sociales ne poursuivront évidemment que leurs buts à eux, positifs ou négatifs, constructeurs ou déstabilisateurs. Mais pour les canaliser vers le projet européen, et ainsi donner dignité politique à leur volonté de s’affirmer, il suffit d’adapter les institutions existantes et d’en faire le cadre dans lequel ces forces sociales peuvent appliquer leur pression et déployer leur force. Ainsi, par ricochet, une UE qui aurait transformé ses institutions dans une sorte de machine de Watt pourrait récupérer une forte capacité d’entraînement du processus d’unification. En faisant de l’Europe l’instrument par lequel les aspirations naturelles et légitimes de forces jusqu’ici non reconnues et non mises en valeur peuvent être atteintes et satisfaites, on aura fait de ces forces sociales les constructeurs de l’Europe pour la prochaine phase de son histoire.

L’inégalité des pays membres.

S’il y a un côté positif dans le “non” irlandais, c’est bien la morale qu’on peut tirer des réactions que ce vote a suscité; une morale finalement très sévère pour l’amour propre des citoyens de cette île au large des côtes de l’Europe. Car le résultat de leur vote a été accueilli avec une sorte de non-considération unanime, comme s’il allait sans dire que les Irlandais ne faisaient pas assez le poids pour arrêter la marche d’un demi-milliard d’Européens vers l’unité. Tous ont remarqué que les électeurs irlandais représentent à peine 1% de l’ensemble des Européens ayant le droit de vote. Que, sur ce 1%, seulement 40% s’était dérangé pour aller voter. Et que, parmi ceux-ci seulement 53,4% avaient voté contre le Traité. Bref, que la crise institutionnelle et le blocage du processus d’unification étaient dus au “non” d’à peine deux européens sur mille.

Ces remarques désobligeantes, visent bien sûr à minimiser l’impacte négatif du vote sur une opinion publique déjà très fatiguée par les atermoiements, la logorrhée et le paternalisme de Bruxelles. Mais elles finissent par donner aussi une preuve a contrario de la nature fragile et archaïque du système de gouvernance fondé sur la fiction de l’égalité des états partenaires. En dédramatisant le résultat du vote irlandais, l’Europe a formulé pour elle-même une morale simple et brutale: à savoir que les pays membres ne sont pas tous égaux et que vouloir continuer dans la fiction de l’égalité est une des causes qui font que les institutions ne fonctionnent plus.

Le principe de l’inégalité des différents pays membres est déjà admis de façon tacite. Le “Non ” irlandais ne peut empêcher les autres d’aller de l’avant. Et les Irlandais qui n’auraient pas compris qu’au referendum de 2008 il n’avait pas un vrai choix entre Yes et No, se retrouveront bientôt à revoter avec une seule réponse possible : Yes Sir.

Les “nonistes” irlandais ont donc fait exploser la fictio que l’entité formée par 27 pays serait gouvernée par une sorte de Chambre des Pairs, le Conseil Européen. Ce Conseil prend des formes différentes, mais toutes sont constituées par des représentants des Gouvernements, qui agissent en ces occasions non comme des responsables des pouvoirs exécutifs nationaux, mais comme représentants d’unités territoriales. Une situation qui ressemble, en version empirée, à celle du Parlement anglais avant la réforme électorale de 1832.

Puissance hégémonique après la défaite de Napoléon, et haut lieu de l’avancement technique, de l’industrie, et du commerce mondial, l’Angleterre était dans une situation paradoxale. Elle n’arrivait pas à organiser le monde selon ses intérêts, qui demandaient le libre échange, en commençant par l’abolition de la protection des céréales produits dans les îles britanniques.

Cette paralysie au faîte de sa puissance était due non seulement à l’opposition des Lords, dont les fortunes étaient presque exclusivement sous forme de terre, mais surtout au système électoral pour les Communes, fondé sur un découpage des circonscriptions qui remontait au …. 14ème siècle. Inévitablement, cela garantissant une majorité écrasante aux circonscriptions rurales – les “rotten boroughs” – même si, en pleine révolution industrielle, celles ci s’étaient presque totalement vidés et n’étaient plus habités que par quelques rentiers politiquement réactionnaires, car leurs intérêts étaient liés à une little England moyenâgeuse depuis longtemps disparue. Ainsi la circonscription de Old Sarum, dans le Wiltshire, où il n’y avait plus que 3 maisons et 7 électeurs pourvoyait deux sièges à la Chambre de Communes, tandis que Leeds, Birmingham, et même Manchester – où 238.000 personnes auraient été qualifiées pour voter – n’avaient droit d’en élire aucun. Cela revenait à exclure du processus de décision politique la partie de la population la plus active, férue de croissance et de progrès technique. Et ne pouvait qu’affaiblir le Parlement et le Royaume tout entier, à l’avantage de ses rivaux : notamment de la France, où la montée en puissance de la bourgeoisie libérale avait amené à la révolution de 1830.

Dans une situation d’urgence, où des émeutes secouaient sans arrêt les banlieues industrielles, le leader du parti des Whigs, Earl Grey, en 1832 arracha au Roi Guillaume IV un Reform Act qui éliminait les inégalités les plus criantes. Il du cependant renoncer à transformer la Chambre des Lords, car le monarque refusa de nommer des nouveaux pairs favorables au changement, ce qui obligea les Whigs à changer leur fusil d’épaule et à miser sur un renouvellement et un accroissement de fait du rôle des Communes. Outre l’incorporation dans des circonscriptions voisines de 56 boroughs qui contaient moins de 40 électeurs par député, et la reconnaissance à Manchester, à Birmingham et à 20 autres grandes villes du droit d’élire deux députés chacune (21 autre villes en eurent une seule), la réforme réalisa – avec un baisse du seuil censitaire – un vaste élargissement de l’électorat à des catégories sociales jusque la non représentées.

La réforme électorale anglaise de 1832 est un autre précédent que les Européens pourraient prendre en considération pour étudier comment une société peut “changer de moteur”. Sans pousser trop loin la comparaison, la gouvernance de l’Europe n’est en effet pas moins handicapée que l’Angleterre d’avant 1832 à cause du pouvoir que contrôlent les résidus d’une société révolue. L’Irlande au printemps 2008, comme la Tchéquie de 2009 ont montré plusieurs caractères des “rotten boroughs”. Et puisque, pour des raisons historico-culturelles, il est inimaginable de redessiner les états de l’Europe comme on a redessiné les circonscriptions électorales anglaises, il faut appliquer la leçon des Whigs avec beaucoup de liberté, et prendre acte qu’un Conseil formé par les gouvernements nationaux est aussi intraitable que la Chambre des Lords à l’âge d’Earl Grey, et que les états membre de l’UE sont aussi attachés à leurs souveraineté que l’était Guillaume IV.

Il faut par conséquent que les Européens changent eux aussi leur fusil d’épaule et misent sur un renforcement du caractère représentatif du Parlement. Ce qui, comme dans l’Angleterre du 19ème siècle, peut être obtenu en élargissant l’électorat à des couches de la population qui sont à présent aussi disfranchised que l’étaient, avant 1832, les habitants de Manchester, et qui – comme ceux ci – sont actifs, jeunes, et engagés dans des activité tournés vers l’avenir.

Le vrai “déficit démocratique”

Le Conseil n’est cependant pas la seule institution de l’UE. Il doit en effet tenir compte de la Commission, et du fait que, depuis assez longtemps on essaye même de le contrebalancer avec une institution proprement représentative, le Parlement européen.

Ces efforts semblent cependant ne pas donner beaucoup de résultats. Et l’on peut même constater que l’institution la plus affaiblie par le double échec de la Constitution et du Traité de Lisbonne est le Parlement de Strasbourg. Et non seulement parce que l’accroissement de ses pouvoirs prévu par les textes risque de disparaître pour de bon, mais aussi, et surtout, parce que – ses députés ayant massivement voté, peu de temps avant le vote irlandais, en faveur du Traité – il a une nouvelle fois montré son isolement par rapport aux humeurs des opinions publiques qu’il est censé représenter.

C’est là, dans le fait de ne pas être sur la même longueur d’onde que la société, que réside le “déficit démocratique” de l’UE. Et à y mettre remède ne suffira pas l’accroissement du pouvoir de contrôle du Parlement sur la Commission, car les citoyens des différents pays du continent ne semblent pas ses reconnaître dans ce Parlement. Et ils ne votent pas, aux élections européennes, en fonction d’un jugement – positif ou négatif – sur ce qu’ont fait les députés européens, mais en fonction de choix et humeurs, passions et rancunes qui sont tous d’inspiration nationale

Le “déficit démocratique” ne se situe donc pas en aval du Parlement de Strasbourg; et on ne peut pas y remédier en accroissant ses pouvoirs de contrôle sur la Commission. Il se situe au contraire en amont de ce même Parlement, qui encore avant de se réunir apparaît dépourvu de la légitimité que seul pourrait lui donner un corps électoral formé de tous les électeurs des pays membres. Mais ce corps électoral ne peut pas être un simple addition de corps électoraux plus petits, qui n’arrivent pas à s’intégrer.

Si on veut donner au Parlement Européen une légitimité propre et pleine, il faut donc lui faire accomplir un bond sans précédents ; un bond qui pourrait en faire le nouveau moteur de l’Europe. Il faut lui donner un corps électoral à lui, et à lui seul. Il faut en faire – par un traité passé ente les pays membres et imposant un nouveau mode de scrutin – le représentant politique légitime et direct de forces sociales et d’intérêts généraux que les Parlements nationaux ne représentent pas, et n’ont jamais représenté, comme la Chambres de Communes ne représentait pas Manchester, Birmingham et les groupes sociaux et classes d’âge sur lesquels reposaient la richesse et la puissance de l’Angleterre.

Les intérêts qui ne sont pas pris en considération au Parlement de Strasbourg, ni dans aucun corps électif en Europe, et auxquels il est urgent de donner une forme de représentation, sont ceux des générations à venir. Très peu des questions auxquelles l’Europe est appelée, en ce nouveau siècle, à trouver une réponse peuvent en effet être traitées avec des mesures ponctuelles et à court terme. Elles demandent au contraire une action suivie et cohérente sur une très longue période, quand les électeurs qui lui ont donné légitimité politique et pouvoir de légiférer auront pour la majeure partie disparu. Et cela fait que coûts et bénéfices se repartiront de façon non homogène entre les classes d’âge et même entre les générations concernées.

L’accord est unanime pour constater que les jeunes d’aujourd’hui seront appelés demain à payer les frais de la plupart des décisions prises à présent par l’UE et son Parlement. Mais très peu de monde se préoccupe vraiment de cet état des choses, sauf peut être les parents des enfants d’aujourd’hui, et en général ceux qui font des projets pour l’avenir, que ces soient des projets de famille, de carrière ou d’entreprise. La crise globale en cours exaspère encore cette situation déjà anomale, et la rend même explosive, car les programmes de relance et de sauvetage contribuent à laisser une dette de plus en plus monstrueuse aux générations qui n’ont pas aujourd’hui le droit de voter. Et, par delà ces générations, à leurs enfants.

Le principe de no taxation without representation est donc violé de façon systématique à tel point que nous n’avons même plus conscience de cette violation, de son caractère éclatant et inique. Or les intérêts des nouvelles générations sont tout à fait légitimes, et méritent d’être protégés.

Après nous, le déluge

Flagrante est aussi la contradiction avec le traitement des intérêts privés. Si un mineur se trouve à disposer de biens, par un héritage, ou parce que il a gagné au Loto, la loi prévoit – même pour des montants de faible valeur – que son intérêt soit protégé. Un adulte se voit confier la responsabilité de veiller, sous la surveillance du Tribunal, à la bonne gestion du patrimoine. Et si le bien en question est une entreprise, la loi exige qu’elle soit géré de façon à donner, pour le futur bénéficiaire, tout son potentiel positif.

Rien de tel n’est au contraire prévu pour cette entreprise commune qu’est la société tout entière. Rien n’est prévu pour des intérêts qui peuvent être d’une importance largement supérieure, et qui ne peuvent être protégés que par une action de nature beaucoup plus générale et complexe. Les exemples ne manquent pas et sont tous les jours dans le débat politique. Le régime des retraites, par exemple, implique que ceux que nous mettons au monde et qui nous donnent tant de joie hériteront demain l’angoisse d’un monde où l’offre d’occupation sera plus restreinte et, à cause de l’endettement de l’état, la disponibilité de services publiques insuffisante.

La liste des cas où il y a transfert de coûts et de problèmes d’une génération à l’autre est sans fin: la pollution, bien sur, et l’effet de serre en particulier. Mais aussi le choix pour l’énergie atomique, qui laisse des déchets radioactifs qu’il faudra gérer pendant plusieurs générations successives. Et puis, la destruction des ressources non renouvelables, la réduction des espèces vivantes, l’introduction des OGM, dont les conséquences à long terme sont à présent inconnues, les décisions sur le système de l’éducation, le stockage électronique des informations, ou leur destruction.

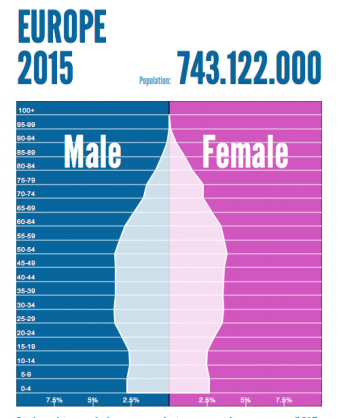

Si l’on considère la question démographique, le tableau devient encore plus noir. En l’absence d’une forte politique nataliste, entre un tiers et la moitié des habitants de l’Europe seront, à l’horizon 2050, trop vieux pour produire quoi que ce soit. Et puisque la vie continue de s’allonger, il faudra aussi assumer le poids écrasant des plus de 80 ans, qui seront non seulement non productifs, mais aussi non autosuffisants, et qui créeront des besoins de services à la personne pour lesquels les ressources économiques et le personnel font défaut. Sauf, bien sûr, à encourager la mortalité: car, parmi les héritages négatifs que nous laissons aux générations futures, il y a aussi la terrible responsabilité de décider du sort d’un grand nombre d’êtres humains auxquels nos gaspillages présents auront nié le minimum nécessaire pour une vieillesse décente. Bref, l’attitude qui prévaut dans les classes d’âge qui ont à présent droit à la représentation politique pourrait facilement se définir par la devise : “après nous, le déluge”.

Le problème de la représentation politique des couches de la populations qui seront en première ligne dans quelques décennies se pose donc bel et bien. En témoigne la tendance, présente dans tous les pays démocratiques, à pousser vers le bas l’âge minimum du droit de vote, le plus bas étant à présent, à notre connaissance, les 16 ans prévus par la loi électorale de l’Autriche.

Tous sont cependant conscients que ce seuil est en même temps trop bas et trop haut. Trop bas pour garantir des choix rationnels et informés, et trop haut pour que le poids des adultes de demain arrive à assurer la prise en compte des coûts et des bénéfices à long terme dans les décisions collectives.

En prise directe avec l’avenir

Si jeunesse savait … dit le proverbe. Et effectivement, si seulement les porteurs d’intérêts à long terme pouvaient avoir conscience de leurs intérêts futurs ils pourraient créer dès aujourd’hui les conditions politiques pour la prise de décisions beaucoup plus rationnelles. Et si le Parlement Européen arrivait à incarner leurs intérêts, il serait pratiquement en prise directe avec l’avenir, et pourrait entraîner très loin le projet politique de l’Europe unie. Mais il y a un obstacle évident à cette passionnante avancée. Et il réside dans le fait que ces porteurs d’intérêts à long terme n’on pas à présent conscience de leurs intérêts, et ce n’est sûrement pas en faisant voter les nourrissons qu’on pourra transformer une institution représentative de façon qu’elle gère l’entreprise commune qu’est la société de façon responsable, c’est à dire finalisée à sa durée, croissance et productivité à long terme.

On ne sortira du problème qu’en appliquant la logique qui est celle des intérêts patrimoniaux. Pour que l’intérêt à long terme de chaque mineur soit protégé, quel que soit son age – ce qui est tout à fait logique, car à tout age il est un citoyen avec des droits et un rôle à l’intérieur du système socio-économique – il faut que les parents se voient confier la responsabilité de le représenter en bonne et due forme, par la déposition dans l’urne d’un vrai bulletin de vote.

Au point de vue technique, cette forme de vote indirect est facile à mettre en pratique, car il s’agirait finalement d’un cas de vote pondéré. Chaque électeur – homme ou femme – recevrait en plus de son propre bulletin de vote, un autre bulletin identique, mais d’une couleur différente, pour chaque enfant mineur. Au moment du décompte, ces bulletins de couleur différente compteraient pour la moitié. De telle façon, le mineur serait représenté à égalité par la mère et par le père, chacun ayant exprimé la moitié du vote pour chaque enfant. Cette forme de représentation est particulièrement adaptée à notre temps, car les enfants de parents divorcés ou de familles recomposées seront toujours représentés à moitié par leurs mères et à moitié par leurs pères. Le cas des veufs et des veuves est aussi facile à résoudre : le parent survivant de l’enfant monoparental se voyant reconnu le droit-devoir d’exprimer deux demi-votes.

Au point de vue politique, il est facile de prévoir qu’un telle reforme de scrutin serait exposée à la critique que, en faisant des parents les représentants de l’intérêt bien compris de leurs enfants on finirait par tomber automatiquement dans le “paternalisme”. Car les parents ne voteront pas comme ils s’imaginent que voteraient leurs enfants, mais comme voudraient qu’ils votent, s’ils en avaient le droit.

C’est pourquoi il est bon de souligner qu’une telle critique n’est jamais soulevé lorsque un parent est chargé de prendre soin des intérêts patrimoniaux de son enfant. La loi ne lui impose pas d’en disposer comme le ferait l’enfant lui même, loin de là. La lois lui impose au contraire de se conduire “en bon père de famille”, une formule qui revient d’ailleurs souvent dans le droit civil, sans susciter aucune crainte de “paternalisme”. L’introduction du vote parental dans le mode de scrutin du Parlement Européen n’aurait pas comme but de créer un “Europe des enfants”, mais d’introduire la prise en considération des intérêts collectifs à long terme en donnant plus de poids aux électeurs dont on peut s’attendre qu’ils se conduisent sicut bonus pater familias, c’est à dire de façon responsable envers les intérêts à long terme des jeunes générations, et de celles qui viendront.

Le volet politico-psychologique de ce mode de scrutin est donc clair. Il est notoire que les adultes qui ont des enfants voient le monde et ses problèmes de façon très différente, et beaucoup plus responsable, de ceux qui n’en ont pas, et même de la façon dont ils les voyaient eux mêmes avant d’avoir des enfants. C’est justement la représentation parentale et pondéré des mineurs qui va provoquer un glissement de la politique dans son ensemble vers les questions dont l’impacte se projette dans le futur. Car la reforme n’augmente pas le poids électoral de ceux qui vivront l’avenir, mais de ceux qui le préparent.

A la cour du Dauphin

En France, sous l’Ancien Régime, le Dauphin, le futur roi, l’homme dont dépendait l’avenir de la nation, avait une cour à soi. Et ce n’était pas une cour-jouet, une sorte de boîte du “petit Roi”, comme il existe la boîte du “petit chimiste”, ou la boîte de “la maison de Barbie», que certains parents achètent à leurs enfants dans l’espoir de susciter des vocations professionnelles, ou de faire de leurs fillettes de bonnes mères de famille à l’américaine.

Non: la Cour du Dauphin était une vraie cour, où des confuses ambitions de jeunesse mûrissaient en desseins politiques ; où des insatisfactions se mutaient en projets de réforme ; où se nouent des amitiés et des liaisons destinées à durer lorsque le nouveau roi accéderait au trône. Et où l’on vivait dans un climat comparable – mais agrandi mille fois – à celui qu’a marqué les 75 jours où Obama, président élu, choisissait son équipe et se préparait à gouverner. Tout le monde regardait vers l’avenir, faisait des projets, préparait des changements et se positionnait par rapport à ce qu’il prévoyait être les épreuves et les occasions qui l’attendaient. Bref, la prévision, la prospective, l’effort de se préparer aux défis de demain étaient constants et omniprésents.

Tout cela a bien sûr disparu avec la Révolution. Et les Parlements, qui ont hérité de la souveraineté, vivent strictement dans le présent, dans des jeux de pouvoir qu’obligent leurs membres à se conduire comme s’ils étaient des surfers, qui ne peuvent se permettre d’être une pouce plus en avant ou plus en arrière que la crête de la vague, sous peine de perdre l’équilibre et d’être submergés.

Faire du Parlement Européen une institution tournée vers l’avenir serait comme récréer la Cour du Dauphin, introduire dans la dynamique politique un acteur collectif et des hommes qui ne seraient pas obligés à la no-nonsense attitude qui suffoque tout élan créateur et éteint toute lumière. On aurait non seulement corrigé l’iniquité dont souffrent à présent les jeunes générations, mais surtout – et beaucoup plus important – créées les conditions pour mieux servir l’intérêt collectif à long terme, l’intérêt de toutes les générations.

Observer les conséquences qu’aurait sur les institutions de l’UE l’introduction d’un tel système de représentation est donc aussi important, et même plus important, que faire valoir les principes d’équité qui suggèrent de donner une forme de représentation élective aux mineurs. Car pouvoir se réclamer d’un tel corps électoral donnerait au Parlement Européen une légitimité aux racines encore plus profondes et à la force encore plus grande que celles que les grand états fondés sur des nations historiques tirent de leurs identités et de leurs mythes fondateurs. En plus de la force qui lui vient de l’autorité du passé et de la tradition, il lui donnerait tout ce qui a fait le soft power des USA dans la première moitié du XX siècle : le rayonnement, l’attrait et la capacité de mobilisation qui viennent du fait d’être branché sur l’avenir. Serait projecter cette institution, et l’Europe avec elle, dans une autre dimension de l’action collective, dans une dimension au souffle beaucoup plus long. Serait en faire la Cour du Dauphin où se prépare l’histoire future de notre continent.

La différence entre le Parlement Européen et les parlements nationaux donnerait un coup de fouet à l’ensemble du projet européen. Le projet européen serait alors vraiment confié à un groupe social dont les intérêts touchent à la plupart de questions sur lesquelles l’Europe devra se pencher dans l’avenir. Et ces stakeholders de l’intérêt à long terme de la société sauront que l’Europe et seule l’Europe les représente.

L’atmosphère qui règnerait dans les palais de l’Europe cessera d’être celles des couloirs où dans les hôpitaux sont concentrés les malades terminaux ; et passera à l’ambiance joyeuse des maternités et des crèches. L’Europe, aux yeux du monde entier, cessera d’être la “Vieux Continent”. A l’intérieur de la vie politique européenne, les pays les plus vivaces et les plus dynamiques pèseront plus, non seulement au point de vue culturel, mais aussi au point de vue politique. C’est le cas singulièrement de la France. Car elle a, parmi ses citoyens, le pourcentage le plus élevé de tous les pays membre de jeunes gens de moins de 19 ans ; et elle gagnerait ainsi en nombre de députés et en poids politique. D’autres pays, au contraire – et l’Italie au premier rang –, payeraient le prix de l’hédonisme à quatre sous qui domine leurs sociétés depuis les années soixante, qui déprime la natalité et fait que le nombre d’avortements égale celui des naissances.

La perte relative de poids électoral de la part des catégories les plus âgées, qui ont normalement des économies en banque, ou investies de façon très prudente, serait l’autre volet de ce changement important dans la structure du pouvoir en Europe.

Il serait tout à fait raisonnable de s’attendre à ce que le poids et le pouvoir des électeurs les plus actifs, entreprenant et orientés vers l’avenir – un pouvoir accru par la possibilité de voter pour leurs enfants – aillent renforcer les partis qui proposent des politiques de bas taux d’intérêt, donc de croissance et d’augmentation des opportunités de travail. Et cela au détriment des politiques fondées sur des taux d’intérêt élevés et de lutte contre l’inflation.

En temps de crise globale, comme le seront nos prochaines années, un Parlement où les problèmes des jeunes générations seraient enfin tenus en compte, favorisera des politiques de sortie de crise allant bien au delà de la simple relance par la consommation, qui rend encore plus grave l’endettement aussi bien privé que publique. Un Parlement tourné vers l’avenir favoriserait plutôt une stratégie de sortie de la crise par des restructurations radicales, tel le passage aux énergies renouvelables ; par les grands travaux d’équipement qui resteront utiles pendant des décennies ; par la correction des mécanismes financiers qui ont engendré des disparités sociales immenses ; par une protection de l’Europe contre le dumping social, de façon à rendre sans objet les tentatives de protectionnisme national qui menacent.

Le modèle social connaîtrait de nouvelles priorités. L’éducation sera plus importante que l’euthanasie, et les économies d’énergie passeront devant l’accroissement du confort. Les crèches auront une priorité par rapport aux maisons de retraite, mais en même temps, le rôle des personnes âgées dans les familles avec plusieurs enfants sera redécouvert et valorisé. La lutte contre l’alcoolisme, les chauffards, la drogue et la pédophilie sera prise en compte comme une composante de l’ordre public plus importante que les vols dans les appartements.

Très important seraient aussi les effets indirects du nouveau mode scrutin sur la société, dont le plus révolutionnaire sera une très forte “prime à la famille” qu’il encouragera sans aucun coût économique. Cette “prime”, qui vaudra sûrement beaucoup – en terme de pouvoir de décision, de reconnaissance sociale et morale, et de prestige – pourrait avoir un impact et une efficacité qu’aucune prime en argent ne saurait jamais donner. Les mères et les pères de famille se verront reconnus par l’Europe le rôle d’une élite sociale. Mais une élite à laquelle on accède par son propre comportement et non par héritage, une élite qui tient ses privilèges non pas de ses ascendants mais de ses descendants. Il n’est que justice que soit cette élite à se voir confier la tache de mener à bien le dessin de paix et de bien être à long terme qui inspire le projet européen.

Un échiquier très encombré

Pour introduire une réforme aussi simple qu’audacieuse, il faut cependant tenir compte du fait que l’échiquier européen est aujourd’hui encombré par un grand nombre de structures bureaucratico-institutionnelles qui ne sont pas disposées à céder leurs positions en termes de pouvoir, de moyens financiers et de personnel. L’angle d’attaque pour imposer une reforme en profondeur du Parlement de Strasbourg est donc primordiale.

Le Parlement Européen restera vraisemblablement le seul organe législatif élu en cette manière, et sera donc le seul à avoir une légitimité complète, car il est facilement prévisible qu’aucun autre parlement – notamment les parlements nationaux – ne pourra accepter une reforme pareille.

Nous avons en effet déjà vu qu’il est presque impossible de faire approuver par un corps élu une reforme du mode de scrutin qui aurait pour conséquence la non-réélection de la plupart de ses membres. On ne peut pas demander à des institutions faites d’êtres humains de se saborder elles-mêmes. C’est pourquoi l’initiative de l’élargissement du corps électoral ne pourra pas venir du Parlement de Strasbourg mais d’un traité passé entre les gouvernements. Les élus européens ne pourront pas s’y opposer. En revanche, un tel traité pourrait rencontrer un blocage au moment de sa ratification par les Parlements nationaux. De leur part, on peut s’attendre en effet à des réticences.

Or, si les tentatives de la Constitution et du Traité de Lisbonne ont porté à une double défaite, le succès de Maastricht à au contraire montré qu’en faisant quelques compromis il est possible d’amener les états nationaux à renoncer à certaines de leurs fonctions, de leurs systèmes bureaucratiques et de leurs compétences pour donner vie à des entités supérieures, même si elles sont finalement des institutions concurrentes.

Finalement, même Earl Grey du se plier à la survie d’une centaine de rotten boroughs. Et le cas de la monnaie unique est lui aussi très instructif. On a réussi à la créer, en ôtant aux Etats la fonction régalienne de battre monnaie, mais tout en faisant en sorte que ces mêmes Etats conservent leurs Banques centrales, au pouvoir certes considérablement amoindri, mais sans aucune réduction de leur technostructure ou de leur personnel. Pour effacer l’irrationalité d’une multiplicité de monnaies nationales à l’intérieur de l’Europe, il a fallu accepter que – formellement – les institutions existantes ne soient pas touchées, et confier à l’œuvre du temps et au bon sens des générations futures leur inévitable déclin.

De la même manière, le conflit d’intérêts avec les Parlements nationaux ne sera pas immédiat et ouvert si il leur est demandé d’accepter que le Parlement Européen fonctionne avec des règles complètement différentes des leurs, et qui en accroissent le rôle représentatif. Mais c’est probablement tout que l’on peut leur demander : sans rien toucher à leurs compétences et à leurs privilèges. Ils pourront ainsi s’adapter graduellement aux cessions de souveraineté que le projet de l’Europe unie rend indispensables.

Et laisser au seul Parlement Européen – ainsi reformé par une initiative exogène – la tache d’être le vrai moteur de la vie de ce qu’on pourra continuer à appeler le “Vieux Continent”. De cette Europe qui pourra orgueilleusement revendiquer d’être, comme l’a dit Le Goff, ne pas vieille mais ancienne, car sa durée historique est une succession de renouvellements. Et qui aurait – par une reforme finalement assez simple – fait encore une fois un bond prodigieux vers l’avenir.

Giuseppe Sacco

Leave a Reply